我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。

老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师:

屏蔽力是信息过载时代一个人的特殊竞争力,任何消耗你的人和事,多看一眼都是你的不对。非必要不费力证明自己,无利益不试图说服别人,是精神上的节能减排。

无人问津也好,技不如人也罢,你都要试着安静下来,去做自己该做的事.而不是让内心的烦躁、焦虑、毁掉你本就不多的热情和定力。

时间不知不觉中,快要来到春末的六月。清晨起来,抬望眼处那份嫩绿,还是能让人心生欢喜。

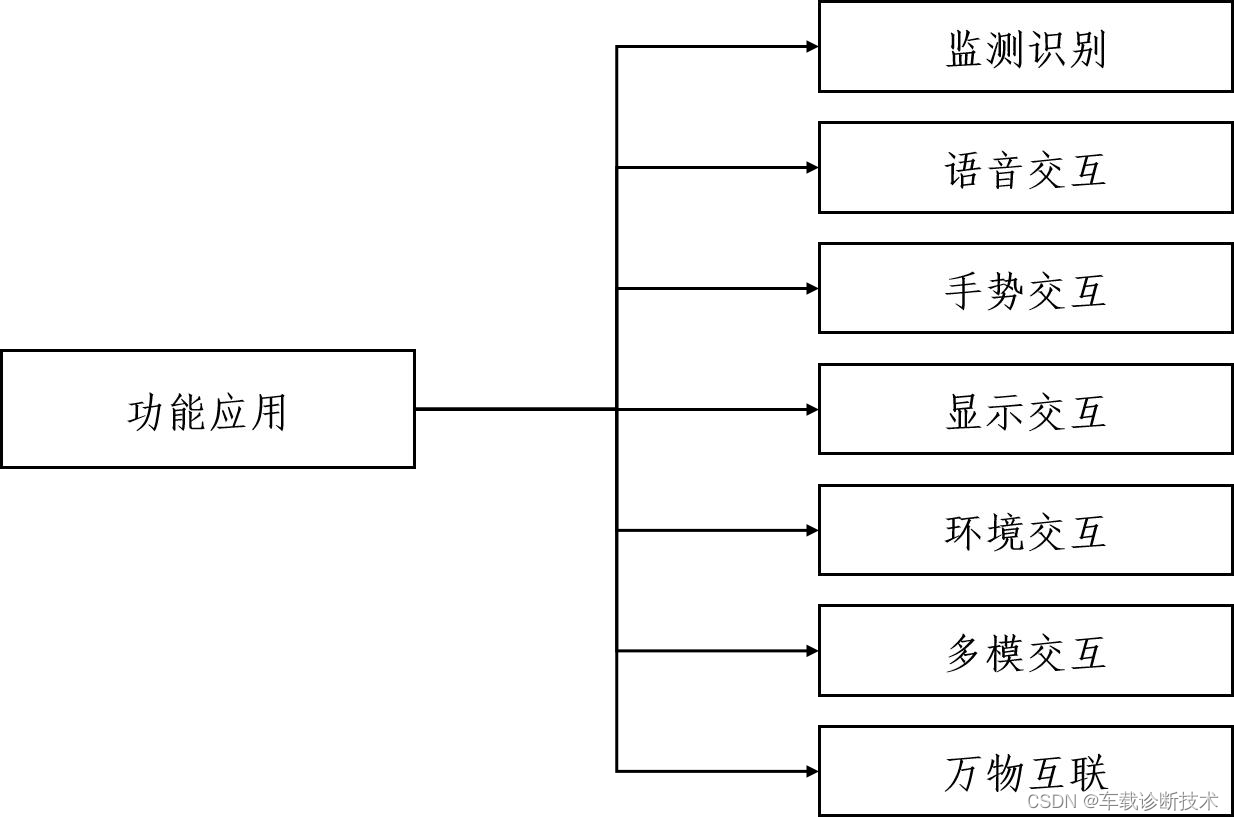

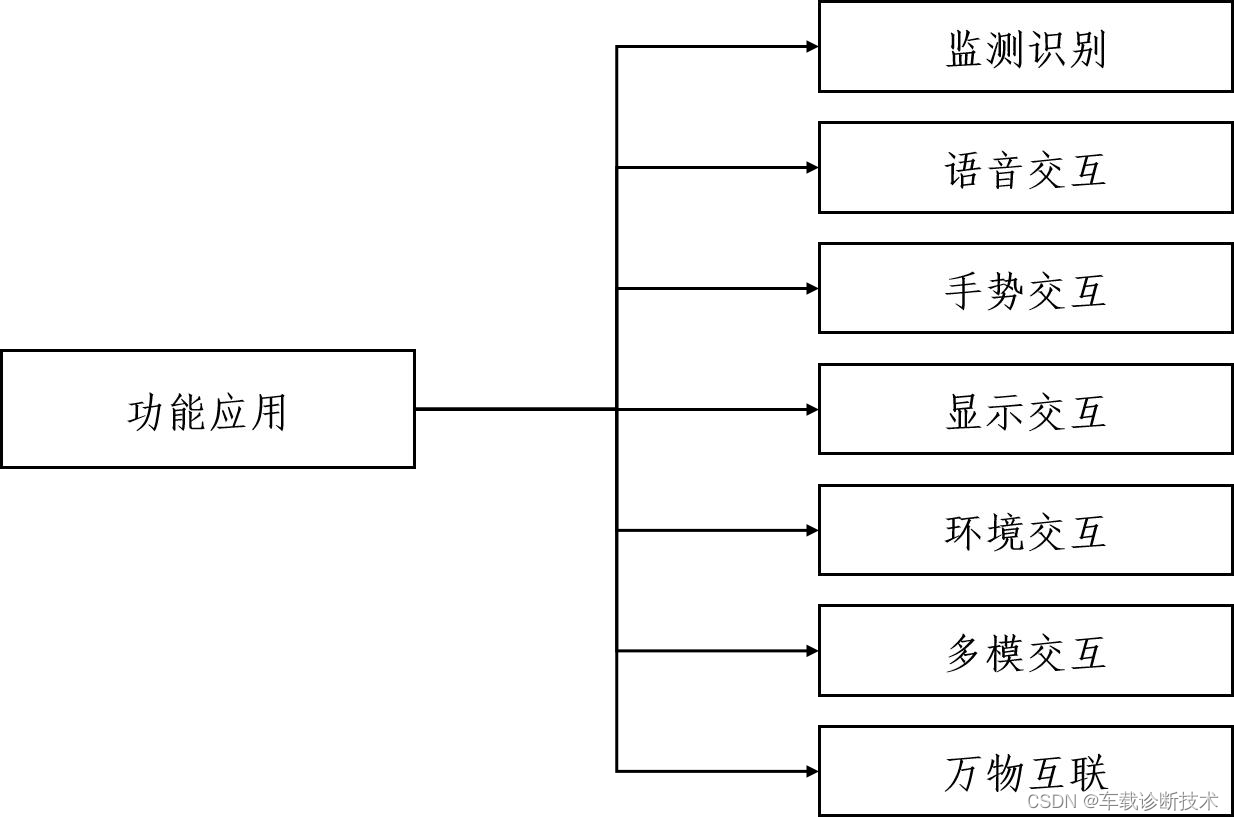

本文主要分享电子电气架构 — 智能座舱功能应用,

正文如下:

1、身份认证

2、个性服务

3、健康监测

4、生物存在检测

智能座舱监测识别

生物识别技术从功能维度可以分为身份识别和状态监控两类。当前主流技术可参考下图:

身份识别技术主要包括但不限于人脸识别、 指纹识别、 声纹识别、 虹膜识别, 通过车机或控车 APP 进行身份注册后, 驾驶员可通过人脸/指纹/声纹/虹膜等方式对车辆进行解闭锁, 以及登录座舱账号系统等场景应用。

状态监测技术主要包括但不限于驾驶员监控系统(DMS) 、 乘客监控系统(OMS) 、 车外检测。

智能网联汽车设计的重点在于用户安全和用户体验, 因此大量车载应用程序都会收集用户的生物特征数据, 以下为几个典型的应用场景:

一、身份认证:

基于安装在方向盘、 B 柱、 后视镜等临近主驾驶位置的指纹、 面部、 声线等识别设备, 通过面部扫描、 虹膜扫描、 声纹识别、 指纹跟踪等手段, 确认驾驶员的身份, 身份确认后可解锁车门、 后备箱和车机系统。

-> 系统组成

生物识别设备:

指纹识别:安装在方向盘或车门把手等驾驶员易于接触的位置。

面部识别:通常安装在前挡风玻璃上方或仪表盘附近的摄像头。

虹膜扫描:高精度的摄像头,可能需要驾驶员在特定位置进行短暂注视。

声纹识别:车内的麦克风阵列,用于捕捉驾驶员的语音并进行识别。

中央处理单元:负责接收来自各生物识别设备的数据,进行比对、分析和决策。

执行机构:如车门锁、后备箱锁和车机系统的解锁机制。

-> 工作原理

启动验证:驾驶员接近车辆时,系统启动生物识别流程。

多模态生物识别:

指纹识别:驾驶员触摸方向盘或车门把手时,系统捕捉指纹信息。

面部识别:摄像头捕捉驾驶员